Sternengeschichten

& Astro Geschichte

In einem Instagram Post des wissensarchiv_uniwue war ich hocherfreut über die "Neuzugänge" in der

Forschungsstelle für Historische Bildmedien der Universität Würzburg zu erfahren.

Besuche die Internetseite der Forschungsstelle

und Folge auf Instagram dem wissensarchiv_uniwue für mehr Wissensinfos...

Eine Aufbewahrungsbox mit diversen Glasplatten Dias, herausgestellt ein Dia mit dem Lichtbild eines Zodiakallichtes.

Kennzeichnung Otto Wiegand , Zeitz mit der Jahreszahl 1904. Neugierig geworden über die Bildaussage und den angegebenen Daten fand ich noch einen alten Fachartikel aus Sterne und Weltraum Ausgabe 06/2004 mit dem Titel

-

Venusdurchgänge zu Kaisers Zeiten - Die deutschen Expeditionen von 1874 und 1882 von Hilmar W. Duerbeck

Ein Vorübergang der Venus vor der Sonnenscheibe – ein seltenes Ereignis, das seit Beginn der »Neuen Astronomie« im 17. Jhdt. erst sechsmal stattgefunden hat. Die beiden Durchgänge im 19. Jahrhundert wurden zum Anlass großangelegter Expeditionen.

Hier wurde über u.a. über eine Expedition mit dem Astronom L. Weinek mit der Korvette S.M.S. Gazelle zu den Kerguelen Inseln im südlichen Indischen Ozean berichtet, auf dessen Reise Weinek als begabter Zeichner etliche Beobachtungen festhielt. Informationen hatte ich bereits, das Weinek ein Bild des Zodiakallichts südlich von Mauritius gezeichnet haben soll, allerdings ohne Beleg einer Zeichnung selbst. So stöberte ich weiter in den Digitalen Bildarchiven u.a. der Humboldt Universität zu Berlin und der Sächsischen Akademie d. Wissenschaften zu Leipzig. Zudem kontaktierte ich Herrn Holger Filling, ein alter Sternfreund mit Expertise zur Astronomiegeschichte, u.a. mit Vorträgen zur Venus in der Leibnitz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin und Kenner des Prager Mondatlas von Dr. l. Weinek.

So habe ich viele Puzzlestücke der auch für mich spannenden Historie des Bildes und dessen Hintergründe zusammengetragen und konnte diese Frau Dr. phil. Ina Katharina Uphoff, Leitung der Forschungsstelle Historische Bildmedien an der Uni Würzburg, mitteilen.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Überblick über die Ergebnisse der Nachforschungen:

Schon im 19. Jahrhundert zeugen detailierte Aufzeichnungen einer Forschungsexpedition von den Widrigkeiten der Beobachtungsdokumentation in der Astronomie. Anlässlich eines im Dezember 1874 stattfindenden Venus-Durchgangs im Blickfeld zwischen Sonne und Erde (Transit), begaben sich neben britischen und französischen Expeditionen auch etliche weitere Nationen an verschiedenste Orte auf der Welt um neue Messverfahren und die ersten Fotografien am Ereignisses anzufertigen und auszutesten. Aus dem damaligen Deutschen Reich wurde mit der Preußischen Korvette S.M.S "Gazelle" unter Kommando des Kapitän zur See, Freiherrn von Schleinitz, eine Expedition zu den Kerguelen-Inseln im südlichen Indischen Ozean nahe der Antarktis entsandt.

Mit an Bord der österreichisch-ungarische Astronom

Dr. Ladislaus Weinek (geb.1848 in Ofen, Ungarn gest. 1913 in Prag). Herr Weinek wurde in Wien ausgebildet und arbeitete eine Zeitlang in den aufkommenden Fotolaboren in Schwerin. Weinek war erster Observator an der Leipziger Sternwarte und wurde 1883 zum neunten Direktor des Observatoriums Klementium und Professor in Prag ernannt, wo ihm 1885 auch die erste bekannte fotografische Aufnahme eines Meteors gelang. Anhand von Bildern des Lick-Observatoriums (Mount Hamilton, Kalifornien) erstellte Weinek den ersten auf Fotografien basierenden Atlas des Mondes. Bis heute viel beachtet mit einer Vergrößerungstechnik in 10 Karten erstelletes Werk und 1897 im Carl Bellmann Verlag in Prag erschienenes Werk:

Der Potographische MOND-ATLAS

Als stv. Leiter der Forschungsreise mit dem "Schiff seiner Majestät" S.M.S Gazelle, hielt Weinek in der 2 Jahre dauernen Fahrt auf See und während der Landgänge als äußerst begabter Zeichner und als Astronom viele seiner Eindrücke visuell und in mathematischen Aufzeichnungen fest.

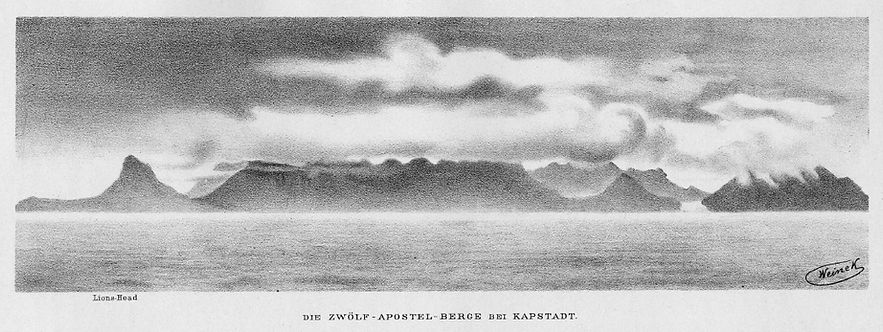

Im 1898 veröffentlichten Reisebericht, dem 1. Teil von insgesamt 5 Bänden, finden sich 58 Abbildungen. Neben den heute verstörenden Portraits von gefesselten Sklaven, oder Eingeborenen in ihren Dörfern und bei ihren Brauchtum, welche in ihrer Fremdartigkeit auf die damaligen kolnonialen Herrschaftsansprüche des Deutschen Kaiser Reiches scheinbar eine gewisse Faszination ausübten, enthält der Reisebeicht auch Bildtafeln und Kartografien von den schroffen und unwirtlichen Felsen der kleinen Insel Ascension und der Kerguelen Inseln, sowie detailierte Zeichnungen von den beobachteten Vogelarten auf See sowie dem Getier an Land.

Daneben liefert der Reisebericht natürlich auch Aufzeichnungen zu hydrologischen, meterologischen und astronomischen Beobachtungen, allerdings fand sich keine der gesuchten Zeichnung eines Zodiakallichtes in der Südsee, wie ich es gemäß des zu untersuchenden Lichtbildes des Glasplatten Dias zu erhoffen wünschte.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Auszug aus dem Reisebericht von Monrovia nach Ascension

mit den Schwierigkeiten einer Beobachtung der erwarteten monatlichen Sternschniuppen-Periode im August und der Vermessung eines Zodiakallichtes am 16. August 1874.

Beachte und lokalisiere die angegebenen Geo-Koordinaten und die genannten Sternbilder bei den Meteor-Sichtungen.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Einige der von L. Weinek angefertigten Zeichnungen auf der Reise von Afrika bis zu den Kerguelen in der Antarktis

.jpg)

.jpg)

Fündig wurde ich schließlich in den Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften in den Herr Weinek 1878 - also 2 Jahre nach seiner Reise - über das Phänomen des selbst beobachteten und in einer Zeichnung festgehaltenen Zodiakallichtes auf der Rückfahrt von den Kerguelen Inseln in den Tropen, in der Nähe von Mauritius, berichtete.

.jpg)

Quellenverzeichnis

Humboldt Universität Berlin - https://edoc.hu-berlin.de/items/32dfe9db-ed20-415c-bdd3-62da78aaa598

SMSGazelle_Reisbericht - Die Forschungsreise S.M.S. "Gazelle" in den Jahren 1874 bis 1876 unter Kommando des Kapitän zur See Freiherrn von Schleinitz.

Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig - https://archiv.saw-leipzig.de/saw-archive/publikationen

Berichte über die Verhandlungen der Königlich-Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Mathematisch-Physische Klasse (Bd. 30)

Bayerische Staatsbibliothek MDZ Munchner Digitalisierungszentrum - https://digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11368678?page=36

Über 2 Tafeln mit Zeichnungen von Mars und dem Zodiakallicht von Herrn Weinek

Sommersonnenwende

Sonnenwendzeit

21. Juni 2025 - 04:42 Uhr MESZ.

...das war in diesem Jahr der genaue Zeitpunkt der Sonnenwende zur frühen Morgenstunde, welcher den kalendarischen Sommer mit dem längsten Tag des Jahres einleutete und uns mit seinem höchsten Sonnenstand zur wahren Mittagszeit bereits hochsommerliche Temperaturen bescherte.

Sonnenhöhen zur Wende

Den Sonnen Höchststand könnt ihr für jeden Ort ganz einfach selbst berechnen.

Sommersonnenwende am 21. Juni 2025:

Zenithhöhe (90°) minus Breitengrad eures Standorts, für Halver sind dies (51,18°) addiert mit der Neigung der Erdachse (23,44°).

Sonnenstand Halver 90° - 51,18° + 23,44° = 62,26° Altitude,

welcher von der Sonne um 13:32 Uhr MESZ, wie im Bild dokumentiert, erreicht wurde.

Wintersonnenwende am 21. Dezember 2025:

Der Höchststand der Wintersonne lässt sich hierfür ebenso berechnen, indem ihr die Erdneigung einfach in der obigen Rechnung subtrahiert, statt addiert.

Sonnenstand Halver 90° - 51,18° - 23,44° = 62,26° Altitude,

welcher von der Sonne um 13:32 Uhr MEZ0 erreicht wird.

Die Mondwende

...alle 29 Tage .

Die Bewegung und der zeitliche Ablauf des Mondes sind wesentlich komplizierter. Der Mond erreicht jeden Monat sowohl seine nördlichste als auch seine südlichste Position und schafft damit in 29 Tagen das, was die Sonne in einem Jahr tut.

Die Große Mondwende

...alle 18,6 Jahre - 2006 - 2024/25 - 2043 - ...

Von Monat zu Monat verändern sich die nördlichen und südlichen Grenzen von Mondauf- und -untergang. Über einen 18,6-jährigen Zyklus hinaus überragen die nördlichsten und südlichsten Positionen des Mondes die der Sonne.

Ebenso weichen die nördlichen und südlichen Mondhöhen während der großen Mondwende deutlich von der Ekliptik ab und ereichen zur Großen Mondwende eine maximale und minimale Abweichung von der Sonne um +/- 5°

BBC - theskyatnightmagazine.com

Südlichste Vollmondhöhe zur Großen Mondwende

für Halver: +9,5° am 12. Juni 2025, 02.02 Uhr MESZ

Nördlichste Vollmondhöhe zur Großen Mondwende

für Halver: +66,86° am 16. Dezember 2024, 01.02 Uhr MEZ

Wer die Sonnenhöhen zur Sonnenwende wie oben beschrieben berechnet hat, der kann die nördlichsten und südlichsten Mondhöhen ebenfalls berechnen, wenn er weiß, dass die Neigung der Mondbahn um 5° zur Ekliptik geneigt ist und die Ekliptik um 23,44° zum Himmeläquator. Wenn beide Neigungen von Ekliptik und Mondbahn sich alle 18,6 Jahre auf 28,44° addieren, dann kommt es zur Großen Mondwende, dabei ändern sich die Werte im Jahr 2024 bis Ende 2025 nur unmerklich um +/-1° beim nördlichen und südlichen Mondstand. Dieser Zeitraum wird im englischen treffend als Major Lunar Standstill (Großer Mondstillstand) bezeichnet und vermutlich diente u.a. die Steinanlage von Stonehenge als Markierung der nördlichsten und südlichsten Mondwendezeiten.

Der Große Mondstillstand

So wie die Sonne bei jeder Sonnenwende an ihren Grenzen verweilt, scheinen sich auch die Grenzen des Mondes nach Erreichen dieser Extreme nicht zu verändern.

Während die „Sonnenstille“ (Sonnenwende) jedoch nur wenige Tage dauert, dauert der Große Mondstillstand zwei Jahre!

Der grosse Mondstillstand...

Nur sehr selten kommt es vor, dass der Mond südlicher oder nördlicher steht, als es die Sonne bei uns kann. So wie bei der Wintersonnenwende und Sommersonnenwende die Zeiten des Sonnenaufgangs und Untergangs für einige wenige Tage fast stillstehen, kommt es bei unserem Mond zu dieser großen Wende alle 18,6 Jahre, die dann aber immerhin fast 2 Jahre dauert. Deshalb sahen wir im Sommer 2024 und jetzt im Juni 2025 einen extrem tief am Horizont stehenden Vollmond. Im Dezember werden wir dagegen, wie schon im letzten Winter, einen höchstmöglichen Mond am Himmel stehen sehen.

Dieses Ereignis fotografisch festzuhalten und den Mondlauf zu dokumentieren ist eine vielfältige Herausforderung und Aufgabe. In dieser Aufnahme habe ich in einer Zeitraffer den Durchlauf des Vollmondes durch seinen Meridian am 12. Juni 2025 für eine halbe Stunde festgehalten. Durch den extrem flachen Mondwinkel am Horizont ist in dieser Zeit der Mond vertikal nahezu auf einer Linie durch mein Kamerablickfeld gelaufen.

Für mehr interessante Details zum "major lunar standstill" empfehle ich das Griffith Observatorium in Kalifornien: https://griffithobservatory.org/visit/

oder schreibt und besucht uns hier in der Region: astrofreunde-oben-an-der-volme@e-mail.de

ASTRO-TREFF jeden 1. und 3. Mittwoch ab 18:45 im Bürgerzentrum Halver.

Nördlicher und südlichster Vollmond im Jahr seines großen Stillstands (major lunar standstill)

Die 4. größte nördliche Höhe erreichte der Wintervollmond während seines fast 2 jahre andauernden Stillstands in seinem Meridiandurchgang mit +64,1° am 14. Januar 2025 um 0:45 MEZ. Den tiefsten südlichen Vollmond mit +9,5° am 12. Juni 2025 um 2:03 MESZ.

Daten gelten für den Längen- und Breitengrad von Halver.

===

Im Bild habe ich beide jahreszeitlichen Aufnahmen in Ebenen übereinandergelegt. Der am oberen Bildrand stehende Wintervollmond erscheint größer, was durch Lichtstreuung der in kalter Winternacht vorüberziehenden Eiswolken verursacht wurde. Der tiefstehende Sommervollmond wurde zumindest in Halver durch keine Störungen in der Atmosphäre getrübt. Die Lichtstrahlen um den Mond werden durch eine extreme klein gewählte Objektiv-Blende verursacht, um das Licht in der Landschaft zur Geltung zu bringen.

Juni Vollmond als Erdbeemond

Vollmond im Juni 2023

+10,4° Altitude

Vollmond mit Milchstraße - Juni 2023

Hefendehl, Halver

Vollmond im Juni 2025

+9,5° Altitude

Zu einer vermeintlichen "rosaroten" Farbgebung kommt es, wenn am 11. Juni der 🍓Erdbeermond erscheint. So wird zumindest der Vollmond traditionell im Monat Juni genannt, was aber weniger mit seiner Farbgebung zu tun hat, sondern vielmehr mit der Zuordnung von Naturereignissen mancher Kulturen zu den jahreszeitlichen Vollmonden. So reifen im Juni zum Beispiel in der Heimat der Algonkin, den nordamerikanischen Ureinwohnern, die Walderdbeeren – so entstand der Name Strawberry Moon, also Erdbeermond. Nichtsdestotrotz stehen dabei in diesem Jahr die Chancen sehr gut den Vollmond tatsächlich in einem erdbeerfarbenen Licht zu sehen. Denn der Vollmond wird in diesem Monat und Jahr so tief am Himmel stehen wie seit 18 Jahren nicht mehr und das auch noch bis zum Jahre 2043. Mit nur +9,5° über dem Horizont wird er seine maximale Höhe in der Nacht zum 12. Juni um 2:00 MESZ erreichen. Da das von der Mondoberfläche reflektierte Sonnenlicht durch die horizontnahe Atmosphäre hindurch muss, wird das Licht stark gestreut und es könnten wieder nur die langwelligen roten Anteile des Lichts das Auge des Betrachters erreichen, zumal wenn zusätzliche Streuung des Lichts durch Verunreinigungen der Atmosphäre mit Partikeln wie Saharastaub, Pollen oder Rauchfahnen nicht ausgeschlossen sind.

Kuperroter Mond durch Rauchgase

.png)

Der zunehmende Mond am 4. Juni 2025 um 01:46 Uhr über dem Horizont von Halver.

+ 5°36" Altitude (Höhenwinkel), +266° Azimut (Horizontalwinkel)

Copernicus - Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union

Pressemitteilung

Bonn, 03.06.2025

>> Starker Rauchtransport von kanadischen Waldbränden erreicht Europa <<

Angesichts des nahenden borealen Sommers und des Beginns der regulären Waldbrandsaison in Kanada verfolgt der Copernicus-Atmosphärenüberwachungsdienst (CAMS) die Emissionen der Waldbrände und den daraus resultierenden Rauchtransport. Der Rauch aus den Waldbränden in den kanadischen Provinzen Manitoba und Saskatchewan wurde über den Atlantik transportiert und erreichte in den letzten Tagen Europa. Prognosen zufolge wird der Rauchtransport in dieser Woche weiter anhalten.

So kam es am Abend und am Morgen des 4. und 5. Juni zu einer starken atmosphärischen Lichtstreuung.

Hervorgerufen durch die angekündigten Rauchgas-emissionen der starken Waldbrände in Kanada, die durch den Jetstream über den Atlantik transportiert wurden und schließlich Europa erreichten. Sowohl die Sonnenaufgänge als auch der Mond in Horizonznähe faszinierten den ertstaunten Beobachter mit einer starken Farbintensität von Rotorange bis in tiefes Kupferrot.

CAMS-Analysen der gesamten optischen Aerosol-Tiefe bei 550 nm über dem Nordatlantik zwischen dem 22. Mai und dem 2. Juni 2025.

uelle: CAMS/ECMWF.

Mondaufgang mit Pollencorona

Der Mond geht hier im Bild um Mitternacht im Südosten vor der frühsommerliche Milchstraße auf. Auffällig ist die orangerote Lichtkuppel um den Mond herum. Die Lichtstreuung wurde durch eine starken Pollenansammlung in den unteren Luftschichten hervorgerufen. Bis zu diesem Zeitpunkt, Ende Mai, war das Frühjahr noch extrem trocken und kein Regen hatte die starke Pollenbelastung bis dahin aus den unteren Luftschichten gewaschen. Das änderte sich zum Monatwechsel mit zunehmenden gewittrigen Regenschauern.

M 13 Herkules Kugelsternhaufen

Spiralgalaxien NGC 6207 und IC 4617

In den letzten beiden Nächten des 22./.23 + 23./24. Mai, in denen die Sonne in unserem Breitengrad noch knapp -18° unter den Horizont gelangt, habe ich mir endlich diesen schönen Kugelsternhaufen im Sternbild Herkules vorgenommen. Die Bedingungen konnten nicht besser sein, um den bekanntesten und hellsten Sternhaufen am Nordhimmel fotografisch abzulichten - aufklarender Himmel nach eingeflosssener Kaltluft vom Nordmeer, kein störendes Mondlicht und der Meridian mit +75° im Süden wurde um 2:05 MESZ erreicht. Die Temperaturen betrugen zu diesem Zeitpunkt an meiner Messstation in 2 m Höhe jeweils +0,1°C bis -0,1°C. Optimal also um das Himmelsobjekt jeweils eine halbe Stunde vor und nach der wahren Mitternacht um 1:26 MESZ in meiner Gartensternwarte am Stadtrand von Halver aufzunehmen.

Zum Einsatz kamen ein TS CF-APO 70mm mit Nikon D5300 auf Skywatcher EQ-AL55i Pro mit ASIAIR Steuerung + Autoguider.

Belichtung Lights + Darks 30 x 180 Sekunden bei ISO 2000. Stacking mit Sequatort Bildbearbeitung Corel PaintShop Pro.

Auf dem fertigen Bild zu sehen sind außer dem Kugelsternhaufem, ein heller Satelliten-Flair am linken Bildrand, sowie zwei Galaxien in der Nähe des Sternhaufens:

-

M13 Herkules Kugelsternhaufen, Helligkeit 5,8mag, Größe 20' Bogenminuten, entspricht ~ 150 Lichtjahre, Entfernung ~700 Lichtjahre

-

NGC 6207 Spiralgalaxie, 11,63mag hell, 3,46' x 1,61', entspricht ~ 30.000 Lichtjahre, Entfernung ~ 45 Mio. Lichtjahre

-

IC 4617 Seyfert-Spiralgalaxie, 15,13mag hell, 0,69' x 0,40', entspricht ~ 110.000 Lichtjahre, Entfernung ~ 495 - 550 Mio. Lichtjahre

Anatomie in der Astronomie

... ja, ihr habt richtig gelesen. Die Anatomie in der Astronomie.

Das menschliche Herz lässt sich auch am Himmel gut studieren.

Und wer noch etwas anderes hinein interpretieren mag,

...der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt

IC 1805 Heart Nebula - Herznebel

Der Herznebel im Sternbild Kassiopeia ist ein großer Emissionsnebel mit leuchtendem ionisiertem Wasserstoffgas und dunkleren Staubbahnen. Er ähnelt in seiner Form dem menschlichen Herz

Detailansicht in die rechte und linke "Herzkammer". Die dazwischenliegende "Herzscheidewand" wird gebildet aus dem Sternhaufen Melotte 15, dessen junge Sterne mit ihren energiereichen Licht die Atome anregen, und mit ihren Winden mehrere malerische Staubsäulen wegtragen.

NGC 896 Fish Head Nebula - Fischkopfnebel

Am Südwestlichen Ende des Herznebels befindet sich wie der Punkt eines ❣️Ausrufezeichens eine kompakte Emissionswolke mit dem etwas unappetitlichen Namen Fischkopfnebel 🐟.

Winterbilder am Sternenhimmel

Der wahre Sauerländer trotzt dem heimischen Schmuddelwetter und wartet im Winter in den Bergen geduldig auf Schnee und harrt des Nachts auf den Feldern aus und sucht eine Wolkenlücke mit Blick in die Sterne.

Von beidem gibt es in letzter Zeit recht wenig...

So gab es für uns Sternfreunde im Dezember immerhin 3 Nächte mit optimalen Bedingungen für die DeepSky Astrofotografie.

Ausrichtung an der Polachse und Stern-Nachführung mit ASIAir Mini Steuerung an Skywatcher Montierung und Guidoskop.

Astroaufnahmen mit Nikon D5300 an TS Apochromat 420 /70mm mit 0,8x Korrektor

M 45 Plejaden

Belichtung: 120 sek, ISO 2500

unbearbeite FITS Datei

M 31 Andromeda

Belichtung: 120 sek, ISO 2500

unbearbeite FITS Datei

M 33 Triangulumm Galaxie

Belichtung: 180 sek, ISO 2500

unbearbeite FITS Datei

M 33 Triangulum Galaxie >> 51 Lights+52 Darks gestackt in Sequator, Bildbearbeitung in Corel PaintShop Pro Ultimate

M 31 Andromeda Galaxie Diese uns am nächsten liegende Galaxie ist schon mit kleineren Optiken eindrucksvoll abzulichten, steht sie doch am Himmel mit einer scheinbaren Größe von 3°x1° (180'x60'), dem immerhin 6-Fachen des Mondes 0,5° (30') .

Auch die oben abgebildete Galaxie M33 (70'x40') übertrifft sie deutlich

Sonnensturm trifft Erde - Polarlichter auch über Halver

Eine gewaltiger koronaler Massenauswurf der Sonne traf am 11. Mai auf das Magnetfeld unserer Erde...

Als der Sonnenfleck AR 3664 ab dem 9. Mai in mehreren erruptiven Ausbrüchen (Flares) Plasma in einem gigantischen geomagnetischen Sonnensturm der Klasse G5 (extrem) mit einer Geschwindigkeit von rund 1000m/s Richtung Erde schickte war die Folge eines der stärksten jemals beobachteten Polarlichtereignisse.

Welch ein Glück, das die elektromagnetischen Auswirkungen auf unsere Infrastruktur der Erde relativ glimpflich ausfielen, dafür die Lichterscheinungen am Himmel über großen Teilen Europas aber umso bizarrer.

An den ungewöhnlichsten Orten der Erde konnten die Menschen in den Nächten zum 11. und 12. Mai spektakuläre Polarlichter oftmals - und wie ich erstmals!! - mit bloßem Auge sehen. Die Aurora Borealis, wie das Polarlicht genannt wird, welches sonst vorzugsweise in den Polarregionen zu sehen ist konnte diesmal bis in den Süden Europas gesichtet werden. Beobachtungsmeldungen gingen sogar bis nahe des Äquators ein. Siehe NOAA Register Space Weather Prediction Center.

Eigentlich treten in unseren mittleren Breitengraden Polarlichter eher selten in Erscheinung, und wenn, dann sind sie meist auch nur auf farb- und lichtempfindlichen Sensoren unserer Kameras zu sehen. Das Farbspektrum der Polarlichter ist zudem bei uns eher in Gelb- und Rottönen in nördlicher Himmelsrichtung zu finden, da dort in ca. 200 km Höhe die Sauerstoffatome ionisieren, die wir dann wegen der Erdkrümmung so grade noch sehen können.

Besonders eindrucksvoll lassen sich die Farben und Strukturen der Polarlichter schon mit einer Handykamera ablichten.

Voraussetzung ist der Zugriff auf die manuelle Kamerasteuerung zur Fokussierung und Belichtung.

Diese Aufnahmen entsanden mit Samsung Galaxy A53

>> Belichtung 10 Sek.

>> ISO Wert 800

>> Blende f/1.8

>> Brennweite 24mm - auf Kleinbild umgerechnet

um Verwacklung bei 10 Sekunden Belichtungszeit zu vermeiden, verwende ein Stativ oder stelle das Handy / Kamera auf's Autodach oder ähnliches...

Für eine Vorhersage solcher Sonnenstürme und damit verbundener zeitlicher Vorwarnzeit vor dem Eintreffen auf das Magnetfeld unserer Erde gibt es satellitengestützte Beobachtungsnetze.

Um keine Ereignisse auf der Sonne und vielleicht eintreffende Polarlichter zu verpassen empfehle ich für eurer Handy die App von SpaceWeatherLive für Android oder IOS im jeweiligen Appstore.

Weiterführend habt ihr untenstehend den Zugriff auf Beobachtungsdaten und Aufnahmen der Satelliten und Organisationen die diese Daten für ihre Vorhersagen nutzen:

-

SOHO, the Solar & Heliospheric Observatory, is a project of international collaboration between ESA and NASA to study the Sun from its deep core to the outer corona and the solar wind.

-

SpaceWeatherLive.com Real-time auroral and solar activity

Die außerodentlich intensive Aktivität der Sonne, welche uns im Mai mit mehreren Ausbrüchen die Polarlichter bescherten wurde von SDO Solar Dynamics Observatory in einem beeindruckenden Videoclip zusammengefasst.

Sunspot Region AR 3664 und 3663 am 9. Mai 2024 im Weißlicht und im extremen Ultraviolett

.jpg)

SDO / HMI (Helioseismic and Magnetic Imager) Intensitygram flattened

SDO / AIA (Atmospheric Imaging Assembly) 0193 Å - Corona and hot flare plasma

Wellenlänge: 193 Angström (0.0000000193 m) = Extreme Ultraviolet

.jpg)

Am 14. Mai konnte zuletzt ein Plasmaauswurf von AR 3664 beobachtet werden bevor er sich von der Erde wegdrehte - und der hatte es in sich - ein CME (Coronal Mass Enject) der obersten Klasse X8.7

Wie schon auf meiner Startseite "Heute am Himmel" erwähnt - wäre der Ausbruch erdgereichtet gewesen hätte er uns das Licht ausgeknipst.

Seht dazu mehr im Videokanal von LPIndie - Astronomie und Wissenschaft "Gewaltiger Ausbruch auf der Sonne - X8.7"

UPDATE vom 01. Juni

AR 3664 ist wieder zurück auf der erdgerichteten Sonnenseite und zaubert schon wieder

unbedingt ansehen >> AR3664 - Zwei X-Flares in kurzer Zeit - Großräumige Veränderung der Sonnenoberfläche

Wie ihr seht ist Sonnenbeobachtung äußerst spannend und schon mit recht einfachen Mitteln von uns auf der Erde zu beobachten und zu fotografieren.

Wie? ...das erfahrt Ihr bei den Astrotreffs

der ASTROFREUNDE - OBEN AN DER VOLME

wir treffen und immer Mittwochs ab 18:45 Uhr

Anfragen per Mail an

astrofreunde-oben-an-der-volme@e-mail.de

Der Flug des Kometen 12P/Pons-Brooks

Letzte Meldung am 2. April von Oculum: "der Komet ist freisichtig - bei ca 4,1 bis 3,7mag...!!"

Um eins vorweg zu nehmen - wir Astrofreunde haben ihn mit bloßem Auge zu keinem Zeitpunkt gesehen und die tatsächliche Helligkeitsentwicklung war Ende März eher rückläufig und blieb hinter den Prognosen zurück...

Aufnahmen des Kometen bei seinem Flug zur Sonne

Die Bilder können über die Kometen Datenbank der VdS eingesehen werden - jeweils mit click auf das Datum

Diese Aufnahme entstand am 18. März von einer Anhöhe bei Hefendehl mit Blick nach WNW. Der Komet stand hier zwischen den Galaxien M31 zur rechten und M33 zur linken Seite. Der hellste Stern im Bild - mittig über dem Ziehweg ist mit 2,07 mag der veränderliche Doppelstern Mirach im Sternbild Andromeda.

>> klick ins Bild mit Link zu den Aufnahmedaten von SuW

Insgesamt waren die Beobachtungsbedingungen für diesen Kometen in den letzten Wochen mehr als Bescheiden. Mehrere Anläufe den Kometen abzulichten wurden von pünklich zur Abendämmerung hereinziehenden Wolken verhindert oder verblassten im Saharastaub...

Kurz vor dem Perihel und eine der letzten Möglichkeiten den Kometen noch zu sehen hatten wir endlich das Glück auf unserer Seite 🍀🌠🔭💖.

Wir, das sind die "Astofreunde - Oben an der Volme" die sich jeden Mittwoch in Halver treffen, über astronomische Themen sprechen und und praktische Astrofotografie betreiben.

Programm Info's siehe unter der Seite >> Astrofreunde.

Das Highlight am 10. April 2024 auf das sich aller Augen richtete:

Der 2 Tage alte Mond mit dünner Mondsichel und Erdlicht, die Planeten Jupiter und Uranus, der Komet 12P...

Blick auf die 3 Hauptakteure:

* Im Dreieck oben Mond

* links Jupiter

* der Komet im Sucher-Lichtpunkt

Aufnahmen mit APO CF 70/420

an Nikon D5300 + Korrektor 0,8x

jeweils auf 42'x42' Bogenminuten gecroppt

Aufnahmezeit: 19:28 UT 19:28 UT 19:46 - 19:57 UT

Belichtung: 1 x 2 sek., ISO 800 1 x 2 sek., ISO 800 32 x 13 sek. ISO 800 - 1000

...und als Zugabe noch dazu:

ein großer Feuerball der unserem Astrofreund Herbert rechts noch halb durchs Bild fiel 📷☄️😱

Aber auf der Aufnahme sind neben einer weiteren Lichtspur eines Flugzeugs links im Bild noch einige sehr interessante Objekte zu sehen:

in der Diagonalen Komet 12P/... + Jupiter + Uranus + Komet 13P/... , begleitet vom zunehmenden jungen Mond, der jetzt schon 2 Tage nach Neumond die Szenerie mit seiner Helligkeit dominiert.

Von dem hellen Meteor wurden bei der AMS mehr als 460 Sichtungsmeldungen erfasst unter dem event #1843-2024

Die AMS American Meteor Society unterhält ein "Feuerball Sichtungs Formular" das entweder direkt dort eingelesen werden kann, oder auch in Deutschland von diversen Organisationen auf deren Websites abgerufen werden kann.

z.B. Münchener Sternwarte oder der VdS Fachgruppe Arbeitskreis Meteore AKM e.V. meteoros.de

Bessel's Stern - und die Geschichte mit der Parallaxe

Manche behaupten der Stern 61 Cygni sei der Interessanteste am nächtlichen Sternenimmel

Als ich mehr über seine Geschichte und Bedeutung für die Neuordnung der Welt, dem heliozentrischen Weltbild mit der Erde als Teil unseres Sonnensystems erfahren habe, konnte ich eine gewisse Kausalität zu den heutigen Bemühungen sich mit wissenschaftlich empirische Studien den aktuell aufkeimenden Verschwörungstheorien entgegenzustemmen nicht verhehlen. Eigentlich hatte ich es nicht für möglich gehalten, dass wir zumindet im aufgeklärten Abendland, mitten in Europa, wieder zu den Anfängen der Neuzeit und den mathematisch detaillierten Beobachtungen der damaligen Astronomen zurückkehren müssen um nicht wieder ins finstere Mittelalter zu fallen...

>> Doch dazu mehr in der nächsten Bearbeitung dieser kleinen Geschichtsstunde über den Stern der die Weltordnung erklärt ;-)

Es waren die Jahre 1837 bis 1838 als es an der Sternwarte Königberg dem Astronomen Friedrich Wilhelm Bessel gelang die Entfernung eines Stern durch Bestimmung seiner jährlichen Parallaxe zu messen. Mit einem sogenannten Heliometer, ein Teleskop zur Messung kleinster Winkel, war es ihm möglich, die winzige periodische Verschiebung eines Sterns, verursacht durch die Bewegung der Erde um die Sonne, zu messen.

Bessel hatte seinerzeit anhand des Sterns 61 Cygni (ein Doppelsternsystem im Sternbild Schwan); nachweisen können, dass von diesem Stern das Licht zu uns erst in 9 1/4 Jahren gelangt. Seine Parallaxe betrug nach seinen Messungen 0,31" +/- 0,02"

_70mmCropXX_f4_3200ISO_99x30s_JK.jpg)

Fotoexkursion mit den Astrofreunden

"Oben an der Volme"

Sternennacht mit Herbstnebel

Bevor der Frühwinter nun seit der letzten Novemberwoche diesen Jahres auch in Halver mit viel Schnee und Kälte eingezogen ist, gab es am Abend des 17. Nov. den ersten Boden- und Luftfrost bei kurzzeitig aufklarendem Himmel, nachdem zuvor wochenlanger Regen nicht nur das Frustpotential der Sternfreunde immer weiter ansteigen ließ. An eine Sternenbeobachtung oder gar Astrofotografie war gar nicht zu denken.

Als nun Mitte November endlich die Wetterprognose zumindest kurzzeitig für einen Nacht günstig erschienen, machten sich 4 Astrofreunde aus Düsseldorf und dem Sauerland auf den Weg in die Dunkelheit. Wir trafen uns auf der Hochfläche an der Eickerhöh am Westrand von Halver, eine der lichtärmsten Regionen am südwestlichsten Zipfel des Sauerlands und Grenzgebiet vom Märkischen- zum Oberbergischen Kreis. Mit Blickrichtung nach Osten bestand das eigentliche fotografische Projekt eigentlich darin den Aufgang des Sternbilds Orion zu dokumentieren. Dazu hatte ich meine Skywatcher Sternennachführung schon in der Dämmerung am Polarstern eingenordet und die Kamera nach Osten positioniert. Mit einem externen Intervalltimer startete ich die geplante Serienaufnahme von 999 Aufnahmen im Intervall von 15 Sekunden Belichtung und 5 Sekunden Pause.

Leider zog der Nebel aus dem Tal schneller als gedacht auch auf die Höhe unseres Aufnahmestandorts, was zu befürchteten war, da die Feuchtigkeit der Wiesen und Wälder durch den tagelangen Regen in der einfließenden Kaltluft kondensierte. So blieb in der kurzen Zeit nur die Belichtung schon hoch genug stehenden Objekte, die sich aber auch sehen lassen konnten. Fast in horizontaler Bildmitte als hellstes Objekt der Jupiter. Links der bläulich schimmernde offene Sternhaufen der Plejaden, links darunter der weitläufige offene Sternhaufen der Hyaden mit dem orange leuchtenden Stern Aldebaran. Der magenta Farben leuchtende Nebelfleck links oberhalb der Plejaden ist der Emmissionsnebel NGC 1499, auch als Californianebel bekannt. Der Nebel ist mit 1000 Lichtjahren Entfernung die uns am nächsten liegende HII- Region, ein Sternentstehhungsgebiet dessen Wasserstoff vermutlich vom nahegelegenen Stern Xi Persei zum Leuchten angeregt wird. Wegen seiner geringen Flächenhelligkeit ist die Form des Nebels nur auf langbelichten Aufnahmen zu erkennen.

Also alles in allem ein doch recht erfolgreicher Sternabend mit anschließendem gemeinsamen Aufwärmen bei "Kaltgetränken" + Kaffee im Kulturbahnhof von Halver.

AUFNAHMEDATEN

Standort: Halver, Eickerhöh/Hülser Schlenke Blickrichtung Osten, links Stadt Halver, rechts Schmiedehammer Schürfeld

Kamera: Nikond5300 / Objektiv: Tokina 11-16mm

Stativ / Montierung: Rollei Rock Solid Mark II + Staradventurer + Vixenschiene mit Gegengewicht + Kugelkopf Rollei TS7

EXIF - Vordergrund 18:10 MEZ astronomische Dämmerung: F 11mm, Blende f/2.8, 1 x 60Sekunden, ISO 1000

EXIF - Sterne 18:20 bis 21:15 MEZ: F 11mm, Blende f/2.8, 500 x 15Sekunden, ISO 3200

Stacking mit Sequator: Sterne 39 Aufnahmen

Bildbearbeitung Corel PainShop Pro: Ebenen Vordergrund und Sterne

Sternkarten - Teil 1 Cygnus

Sternbild Schwan

Der Schwan (lateinisch Cygnus) ist eines von

88 Sternbildern, welche im Jahr 1922 von der

IAU - International Astronomical Union festgelegt wurden.

Leicht zu finden ist der Schwan mit seinen nach hinten schwingenden Flügeln hoch oben an unserem sommerlichen Nachthimmel. Wegen seiner nördlichen Position von +90° bis -40° ist das Sternbild in Deutschland auch noch im Herbst und teilweise an frühen Winterabenden zu sehen.

Deneb ist mit einer scheinbaren Helligkeit von 1,2mag der hellste Stern im Schwan, und bildet zusammen mit Wega im Sternbild Leier und Altair im Adler einen Asterismus - das Sommerdreieck.

Cygnus beherbergt eine ganze Reihe von visuellen und astrofotografischen Besonderheiten wie Emissionsnebel, Reflexionsnebel, planetarische Nebel, offene Sternhaufen, Supernovaüberreste und Dunkelwolken. Es liegt somit in der sternreichsten Region unserer Heimatgalaxie.

Komet C/2023 P1 (Nishimura)

Dies ist schon das zweite "transiente" Himmelsobjekt, welches ich neben der Supernova im Mai diesen Jahres ablichten konnte. Das Besondere daran: Sowohl der Komet als auch die Supernova wurden von Amateurastronomen entdeckt und nicht von den Großteleskopen der Sternwarten, oder der eigens zur Überwachung des Himmels entwickelten Großkamera des ZTF im Samuel Oshin Telescope am Mount Palomar Observatory in California, United States - doch dazu später mehr.

Der Komet am 7. September 2023 in einer Mehrfachbelichtung von 5:18 - 5:23 MESZ

Komet C/2023 P1

Am Morgen des 6. September 2023 konnte ich den Kometen um 5:00 MESZ im Nordosten über Halver ablichten.

Zuerst fällt die helle Venus am rechten Bildrand dicht über dem Horizont auf. Links darüber stteht der offene Sternhaufen M44 Praesepe (Lat. Krippe) auch Bienenkorb genannt. Am linken Bildrand in halber Höhe zwischen Venus und Sternhaufen steht der grünlich leuchtende Komet C/2023 P1, der erst im August vom japanischen Amateurastronomen Nisimura entdeckt wurde..

Mein Flirt mit der Venus

...oder was macht die Beobachtung der Venus so interessant.

Dazu nehme ich euch mit auf die Reise der Venus um die Sonne und ihrem Weg zur Verwandlung

Es ist schon beachtlich welchen Gestaltenwandel der Venus wir auf ihrer Reise um die Sonnenbahn auf unserer Erde beobachten können. Meines Erachtens sind es die größten visuellen Veränderungen die sich schon mit relativ kleinen optischen Geräten in der Astrofotografie darstellen lassen. Neben der Phasengestalt, die wir natürlich beim Erdmond in einem wesentlich kürzerem Zyklus beobachten können, ist es vor allem auch die Größenänderung die bei der Annäherung zur Erde beindruckt. In einem Vierteljahr Beobachtungszeit von der östlichen Elongation bis nahe zur unteren Konjunktion wuchs die scheinbare Größe des Planetenscheibchens um das 3 fache. Bis zum erreichen der maximalen Erdnähe am 13. August wird der visuelle Eindruck noch imposanter sein, aber die Beobachtung erschwert nun nicht nur der nahe Sonnenstand, sondern vor allem die in diesem Sommer vorherrschend launige Westwindwetterlage.

"Mein Flirt mit der Venus" mehr dazu auf Spektrum.de

"Mond und Venus mit gleicher Gestalt" mehr dazu auf Spektrum.de

Am 21. Juli standen Venus und Mond am Himmel mit gleicher Sichelgestalt.

In diesem Bild sind beide Himmelskörper spiegelverkehrt in einer Kombination zweier Einzelaufnahmen zu sehen.

Fotografiert habe ich beide Objekte mit einer Nikon D5300 afokal durch ein 15mm Okular an einem 70mm/420mm f/6 FPL55 Triplet APO Refraktor.

>> Visuell beträgt die Vergrößerung V=420mm/15mm = 28 fach

>> Fotografisch beträgt der erfasste Bildwinkel Horizontal = 0,61°, V= 77fach

>> Entspricht einer Objektivbrennweite bei KB-Sensor = 3370mm

>> Entspricht einer Objektivbrennweite bei DX-Sensor = 2228mm

"Venus im Wandel der Zeit" mehr dazu auf Spektrum.de

Eine Supernova in der Feuerradgalaxie

SN2023ixf im Arm der M101

Bevor die Feuerrad-Galaxie am 19. Mai 2023 durch eine Supernova ins große mediale Interesse aufstieg, konnte ich einen Monat zuvor, nichtsahnend der bevorstehenden großen Sternenexplosion, mein Augenmerk allein auf die ausladenden Spiralarme dieser wunderschönen Galaxie lenken. Eine Vergleichsaufnahme nach der Sternenexplosion gelang mir kurz nach der Entdeckung duch Koichi Itagaki.

Schöner und treffender kann die Assoziation einer Sternenexplosion in einer Galaxie namens "Feuerrad" gar nicht sein. Fünf Nächte nach der Entdeckung der Supernova durch Koichi Itagaki hatte ich das Glück, eine Aufnahme zur Helligkeitsbestimmung anzufertigen. Mit der klassischen Argerlanderschen Stufenschätzungsmethode und der anschließenden Pixelauslesung in der Sensormatrix konnte ich die Helligkeit auf eine Größenklasse von -11,49 mag eingrenzen.

Darstellung der Helligkeitsbestimmung der Supernova Typ II

Bild anklicken zur Animation

Warum es an Ostern keinen Vollmond gibt

Osterfeuer und Vollmond...?

...ja, dieses Brauchtum ist zeitlich tatsächlich alle paar Jahre möglich, wenn das Feuer wie hier im Sauerland vielerorts schon am Samstag vor Ostern entzündet wird.

Aber Vollmond an einem Ostersonnntag...?

...nein, den werden wir nicht zu sehen bekommen, ....und das liegt weder am launischen Aprilwetter, oder dem oft noch kalten Märzwinter im Sauerland das der sich an Ostern nicht blicken lässt -

...und warum ist Ostern eigentlich immer an einem anderen Tag im Frühling...

Wie wird das Osterdatum berechnet?

Ostern fällt auf den ersten Sonntag nach dem zyklisch bestimmten Vollmond, der am oder nach dem 21. März stattfindet. Fällt der kirchliche Frühlingsvollmond auf einen Sonntag, wird Ostern am darauf folgenden Sonntag gefeiert.

Aber der kalendarische Frühlingsanfang variiert doch vom 19. bis 22. März, und der meteorologische Frühling beginnt schon am 1. März...

...ja, aber der 21. März ist der kirchlich vereinbarte Termin für den Frühlingsanfang, da das tatsächliche Datum der Tagundnachtgleiche im März, also der astronomische Frühlingsbeginn auf der Nordhalbkugel von Jahr zu Jahr auf unterschiedlichen Daten variiert

In welchem Zeitraum fällt nun Ostern...?

Laut Metonzyklus fällt der kirchliche Frühlingsvollmond jedes Jahr auf ein Datum im Zeitraum 21. März – 18. April. Da der Ostersonntag am jeweils auf den Vollmond folgenden Sonntag stattfindet, kann das Fest im gregorianischen Kalender frühestens am 22. März, spätestens am 25. April stattfinden

Und warum wird Ostern überhapt im Frühling gefeiert...?

Laut Bibel ereignete sich die Auferstehung Jesu um das jüdische Pessachfest. Dieses findet im Frühling statt. Im Jahre 325 legte das Konzil von Nicäa das Osterdatum deswegen auf den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond.

Noch mehr Info's dazu gibt es unter https://www.timeanddate.de/kalender/ostern-datum-berechnen

Samstag der 31. März 2018, der Frühlings-Vollmond wird von den qualmenden Osterfeuern in ein rötliches Licht getaucht. Am 1. April war Ostersonntag

Donnerstag der 6. April 2023, der Frühlings-Vollmond wird diesmal getrübt von aufziehenden Wolken, die aber noch sein fahles Licht auf die vom Talboden auf-teigende Nebeldecke werfen lassen. Am 9. April folgt der Ostersonntag

8. April 2020, der Frühlings-Vollmond scheint auch mal von einem ungetrübten Himmel auf die Osterglocken vor der Nicolei-Kirche in Halver.

Am 12. April folgte der Ostersonntag.

Ein Interview

In gleich 2 Aprilausgaben des Sauerland Magazins KomPlett hat Martin Büdenbender einen schönen Artikel über meine Astrofotografie geschrieben,

Frei nach dem gleichnamigen Filmklassiker von 1984

mit Michael Douglas & Kathleen Turner

Auf der Jagd

nach dem

GRÜNEN KOMETEN

Ein grünes Schauspiel am Nachthimmel

Ein grünlich leuchtender Besucher wird in den kommenden Tagen an der Erde vorüberfliegen: Der rund einen Kilometer große Komet C/2022 E3 (ZTF) nähert sich uns dabei bis auf 42 Millionen Kilometer – rund ein Drittel der Distanz Erde-Sonne. Anschließend verschwindet er wieder in die äußeren Bereiche des Sonnensystems. Erst in ungefähr 50 000 Jahren führt ihn seine Bahn wieder in die Nähe der Erde.

Mit einer maximalen Helligkeit von 5,5 mag ist er einer der hellsten Kometen der letzten Jahre. Trotzdem werde er sich nur mit viel Glück und bei sehr dunklem Himmel mit bloßem Auge beobachten lassen, sagte Sven Melchert, Vorsitzender der Vereinigung der Sternfreunde in Heppenheim, der Deutschen Nachrichten-Agentur.

Den ganzen Artikel über den grünen "Kobold" und den Kometen Infos von Sven Melchert gibt es bei Spektrum.de

Aufnahme des Kometen am 29. Januar 2023 von 2:00 - 3:00 MEZ

Negativbild mit Solarisation des Kometenkopfs

mit dieser Methode können die feinen Strukturen der Koma und der Schweife besser dargestellt werden

Die Koma, die den Kometen umgibt, tritt in der Solarisation farbig hervor und umgibt den Kometenkopf der sich hier tiefschwarz abgrenzen lässt. Die Spitze des Kometenkopfes zeigt nach links oben. Der Ionenschweif ist sehr dünn und geht vom Kopf nach rechts unten ab. Der Staubschweif ist breit gefächert und zieht nach links unten

Aufnahmetechnik und EXIF-Daten:

Nikon D5300 an 210mm Tamron

Blende f/4

ISO 1250

15 Lights + 5 Darks je 90 Sekunden

Nachführung: Star-Adventurer auf Rollei Rock Solid Alpha Mark II

Stacking: Deep Sky Stacker, Bildbearbeitung mit Corel Paintshop Pro

Animierte Beobachtungskarten von Stellarium Astronomy Software für den Kometen C/2022 E3 (TTF)

Erstsichtung des Kometen am Abend des 17. Januar 2023 als hellgrüne Strichspur am linken Horizont

Eine etwas andere Sternengeschichte erzähle ich euch dieses Jahr zu Weihnachten über den Stern von Bethlehem...

Frohe und gesegnete Weihnachten und kommt gut in das neue Jahr 2023

Der Mond knabbert an der Sonne...

Partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober 2022

Das Himmelshiglight am hellichten Tag

Die Wolken wollten die Sicht in Halver zwar nicht so gerne freigeben, aber nur kurz nach der maximalsten Verdunklung der Sonne durch den Mond konnte ich doch noch diese Aufnahme gewinnen.

Animation der partiellen Sonnenfinsternis für den Standort Halver

Animation der partiellen Sonnenfinsternis, Standort Halver

Zeitraffer (Timelapse) 25 . Oktober 2022

Mondeintritt vor die Sonne: 11:09:27 MESZ

Maximale Bedeckung: 12:07:48 MESZ

Austritt ais der Sonne: 13:07:51 MESZ

Dauer: 1 Stunde 58 Minuten 24 Sekunden

Bedeckung: 23,13% der Sonne

Magnitude: 0.3465

Die Darstellung habe ich Zeit- und Maßstabsgetreu für den Standort Halver mit der Planetariums-software Redshift Pro berechnet. Die in der Animation plazierten Bilder von Sonne und Mond sind Echtaufnahmen die ich an vorangegangenen Tagen/Nächten aufgenommen habe. Es wurde eine nachgeführte Timelapse Aufnahme simuliert, wobei ich die Sonne als festen Fixpunkt in der Aufnahmesequenz verortet habe. Dabei bewegen sich Mond, Venus und die Sterne im Uhrzeigersinn um die Sonne, wobei der Effekt natürlich durch die Erddrehung hervorgerufen wird. Der Mond schiebt sich hierbei von der Bildmitte Oben vor die Sonne und zieht nach links im Uhrzeigersinn wieder heraus. Die Venus steigt hingegen im Uhrzeigersinn hinauf nach Oben.

Kosmische Gasnebel, Sternwolken und Kugelsternhaufen in der Sommermilchstraße

Im Hochsommer steigt das Zentrum der Milchstraße hoch genug über den südlichen Horizont um dort eine ganze Anzahl lohnender Deep-Sky Objekte zu fotografieren und näher zu betrachten.

In einigen besonders klaren Nächten von Mitte Juli bis Anfang August konnte ich mit unterschiedlichen Brennweiten eine Übersichtsaufnahme zur Milchstraßenposition über den Hügeln von Halver erstellen und mit einer langzeitbelichteten Deep-Sky Aufnahme kombinieren.

Die Gesamtgröße des Bildes beträgt über 240MB und ermöglicht im Original einen tiefen Einblick in den Deep-Sky, also in die tiefen Regionen des Weltalls, hin zu den Sternhaufen, Nebeln und Galaxien.

Charles Messier katalogisierte im 18. Jahrhundert eine Reihe von "nebelhaften Objekten" um sie von seiner eigentlichen Suche nach unentdeckten Kometen zu unterscheiden. Erst im Teleskop und/oder auf astrofotografischen Aufnahmen lassen sich die Nebelflecken in kosmischen Gaswolken, Sternhaufen und Galaxien auflösen. Der Katalog der Messier-Objekte umfasst heute 110 Einträge.

In der neuesten Ausgabe von "Sterne und Weltraum 9/2022" werden die hier im Bild zu sehenden leuchtenden Gasnebel in den verschiedenen Stadien aktiver Sternenentstehungsgebiete (aufsteigend M8, M20, M17, M16) eingehender beschrieben.

Aufnahmetechnik und EXIF-Daten der Bildkombination:

Nikon D5300 an Sigma ART 24mm f/1.4

Nikon D5300 an Nikkor 85 mm f/1.8

Filter: Bresser Explorer Scientific Dark Sky

Montierung: Star-Adventurer auf Rollei Rock Solid Alpha Mark II

Stacking mit Sequator, Bildbearbeitung mit Corel Paintshop Pro

Die Milchstraße in lauer Sommernacht

Hier in der Grenzregion zwischen Sauerland und Bergischen Land gibt es zwar keine Hotspots zu spektakulären Landschaften, aber auf dem Land vor meiner Haustüre ist es dennoch alles andere als langweilig. Ich liebe es des Nachts mit meinem Hund zwischen Feldern und Wiesen über die Hügel zu streifen und die klaren Nächte unter dem Sternenhimmel zu verbringen. Zu viele schlaflose Nächte im Jahr werden es allerdings bei den meist vorherrschenden wolkenreichen Westwetterlagen aber nicht sein.

Am 5. Juli war wieder so eine Nacht und an geeigneter Stelle konnten Hund und Rucksack auf der Picknickdecke Platz nehmen, während ich mein Stativ aufbaute und meine Montierung für die Sternenachführung auf den Polarstern ausrichtete. In der kurzen Sommernacht, die wahre Mitternacht war hier um 1:34 MESZ, ließ ich die Landschaft schon eine halbe Stunde vor Mitternacht belichten und stellte dann die Nachführung für die nächsten 45 min ein. Während der Aufnahmekontrolle auf meinem Tablet konnte ich es mir somit auch auf der Decke bequem machen und mit meinem Hund die laue Nacht genießen, wobei Hundi mehr auf die Rufe eines Fuchses hörte und ich den Lauf der Sterne beobachtete...

Hier die Aufnahmetechnik und EXIF-Daten:

Nikon D5300 an Sigma ART 24mm f/1.4

Filter: Bresser Explorer Scientific Dark Sky

Montierung: Star-Adventurer auf Rollei Rock Solid Alpha Mark II

Lights + Darks

1 x 180 sek., f71.8, ISO 200

25 x 60 sek., f/1.8, ISO 800

5 x 120 sek., f/1.8, ISO 800

Stacking mit Sequator, Bildbearbeitung mit Corel Paintshop Pro

Supermond über Texel

Am 14 Juni 2022 um 13:51 Uhr gab es mal wieder einen Supervollmond. Auf der Nordseeinsel Texel konnte ich in diesem Jahr mit meiner Frau in der Nacht zum 14. Juni den Mondlauf sehr schön von Südost nach Südwest am Strand verfolgen. Es dauerte zwar bis 21:55 Uhr bis er sich aus den Wolken am Horizont befreien konnte, doch dann zog er seine extrem flache Bahn am Horizont und stand um kurz vor Mitternacht neben dem Leuchtturm.

Aufnahmedaten: Nikon D5300 an Tamron 70-210mm, f/4

Exposure-Stacking (Kombination mehrerer Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungszeiten), fixer Vorder- und Hintergrund, Stativ

Bildbearbeitung mit Corel Paintshop Pro

FACTS:

Von den 2 Besonderheiten "Supermond" und "flache Bahn" ist eigentlich nur eine wirklich deutlich sichtbar. Zwar wird der Supermond in den Medienberichten immer groß angekündigt, weil er dann unserer Erde besonders nah kommt. Genauer gesagt wenn er höchstens 360.000 Kilometer vom Erdmittelpunkt entfernt ist (Erdnähster Punkt = Perigäum). Im Gegensatz zum Minimond, wenn der Voll- oder Neumond mehr als 405.000 Kilometer vom Erdmittelpunkt entfernt ist (Erdferner Punkt = Apogäum). Für uns auf der Erde erscheint ein Supervollmond damit in etwa 12-14% größer und 30% heller als ein Minimond. In den Sommermonaten ist aber besonsters im Juni seine niedrig am Horizont verlaufende Bahn auffällig... Im Süden erreicht der Mond am 15. + 16. Juni seine höchste Kulmination mit nur 11,6° Daher wirkt er auch so groß und gelborange weil sein Licht durch die dichte Atmosphärenschicht am Horizont gebrochen wird und ein Vergrößerungseffekt wie in einem Brennglas entsteht.

Sommermilchstraße über den Wiesen von Halver

Nach einem wolkenreichen und unterkühlten Maifrühling gab es zu Beginn des meteorologischen Sommers endlich wieder freie Sicht auf die Sterne. In der Nacht vom 2. auf den 3. Juni machte ich mich also mit Hund, 25 Kilo Rucksackgepäck und Picknickdecke auf den Weg ins Tal der Bolsenbach am Westrand von Halver. Nach dem Aufbau des Stativs und dem Polausrichten meiner neuen Reisemontierung von Skywatcher konnte ich mit der Aufahmesequenz für die Erstellung der Serienbilder beginnen.

Nach rund einer 3/4 Stunde hatte ich von der Ausrichtung der Kamera bis zum Abschluss der Dunkelbilder alles für die Erstellung meiner Milchstraßenaufnahme im Kasten. Die Weiterverarbeitung zu einem fertigen Bild zu Hause am Rechner hatte noch Zeit, also genoß ich mit meinem Hund die gar nicht mehr so kalte Nacht unter dem funkelnden Sternenhimmel. Zumindest solange, bis die Feuchtigkeit des Taus mir in die Kleider und Glieder zog und die ersten Vögel die frühe Morgendämmerung ankündigten...

Hier noch meine Aufnahmedaten: Nikon D5300 an Sigma 24mm f/1.4 Art

19 Lights für das Stacking, 1 Light für den Vordergrund, sowie 8 Darks

Lights: 19x 50s, f/1.8, ISO 800 + 1x 143s, f/2, ISO 500

Darks: 8x 50s, f/1.8, ISO 800

Stacking mit Sequator

Bildbearbeitung mit Corel Paintshop Pro

.png)

Saturn und Merkur am Abendhimmel

Die letzte Abendsichtbarkeit des Planeten Merkur war am 13. Januar 2022. Hier im Bild ist er um 18:04 Uhr noch knapp 2° über Horizont zu sehen. Die Beobachtung mit bloßem Auge ist extrem schwierig und nur für einige Minuten möglich, da Merkur nahe der Sonne steht und nur wenig später nach ihr untergeht. Der Saturn ileuchtet im Bild etwas heller links oberhalb von Merkur. Die nächste schwache Morgensichtbarkeit wird ab dem 17. Februar möglich sein.

>> Klick auf das Bild für mehr Informationen

Im Lauf der (Sternen) Zeit

Sternenmeer über Halver's Bolsenbach

Dieses wundervolle Sternenbild hat über 2 Jahre gebraucht bis es im fotografischen Licht so leuchtet wie ich es im August 2019 mit meinem inneren Auge gesehen habe.

Denn es dauerte eine Zeitlang bis ich die damals in mehreren Stunden um Mitternacht gewonnen Aufnahmen zu diesem Ergebnis zusammenfügen und bearbeiten konnte. In vielen Gesprächen mit wohlwollenden kritischen Betrachtern, dem wertvollen Erfahrungsaustausch unter Fotografen im Fotoverein und Freundeskreis, in Astronomieforen und der Vereinigung der Sternenfreunde e.V., tastete ich mich in dazwischenliegenden Bildprojekten nach und nach an die optische und künstlerische Weiterentwicklung meiner Bilder heran.

Sicherlich gibt es auch hier noch weiteres Entwicklungspotential..., aber für HEUTE bin ich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden und glücklich über das mit den vorhandenen Mitteln erreichte, sodass ich es hier in die Sternengeschichten stelle.

Mit dem damals erstellten Bildmaterial hatte ich seinerzeit ein Startrails-Bild erstellt, wobei die Aneinanderreihung der Einzelaufnahmen die schönen Sternenstrichspuren ergeben.

Für die Techniknerds unter uns noch ein paar Dateiinfos zu den 2 Bildern:

Kamera Nikon D5300, Objektiv Tokina Ultraweitwinkel 11mm

100+X Aufnahmen, je 30s, Blende 2.8, ISO 1600

1. Bild - Stern Alignment und Bildbearbeitung mit Sequator. Vordergrund gestapelt (Trails) und bearbeitet mit Sequator. Künstliche Lichtspuren ausgefiltert. Weitere Bildbearbeitung mit Corel PaintShop Pro.

2. Bild - Startrails und Bildbearbeitung mit Sequator. Keine weiteren Bildbearbeitungsprogramme.

Komet C/2021 A1 Leonard

der sehnsüchtig erwartete Weihnachtskomet...?

Viele Astronomen schauten seit Herbst 2021 gebannt auf die vielversprechende Helligkeitsentwicklung auf einen erst Angfang des Jahres entdeckten Kometen, der den Berechnungen zufolge zur Adventszeit direkt zwischen Erde und Venus vorbeiziehen wird. Wenn die kühnsten Prognosen zuträfen, so hieß es, könne der nach seinem Entdecker getaufte Komet "Leonard" sogar mit bloßem Auge sichtbar werden und als Weihnachtskomet das Astronomische Jahr 2021 mit einem Higlight beenden.

Leider blieb Leonard dann doch weit hinter den Erwartungen zurück und blieb doch einer unter Vielen die nur mit optischen Hilfsmitteln sichtbar werden. Also kein Vergleich zu Komet Neowise im Sommer 2020 oder gar Hyakutake und Hale-Bopp in den 90ern...

Dennoch zog er die Aufmerksamkeit vieler Beobachter auf sich, was vielleicht auch an dem Zusammen-treffen seines irdischen Vorbeiflugs mit dem Datum des christlichen Abendlandes von Christi Geburt einhergehen mochte.

Für mich bedeutete die Suche und das Auffinden des Kometen jedenfalls ein besonderes Erlebnis, vielleicht auch grade deshalb das man ihn SUCHEN MUSSTE..!!

Sehr schön war auch in diesem Sinne der gemeinsame Himmelsspaziergang mit dem Fotoverein Halver in selten kalter Dezembernacht...

Komet Leonard - seine Entdeckung und Bahnverlauf

Am 20. Dezember 2021 gelang (wohl eine letzte) Aufnahme des Kometen in der Abenddämmerung.

Nach der letzten fotografischen Sichtung am Nikolausmorgen verhinderten Wolken und zäher Nebel eine mögliche Beobachtung. Als der Himmel nach 2 Wochen endlich aufklarte, zog es einige Mitglieder des Fotovereins Halver in frostig kalter Luft auf die Höhen von Halver, um nach Leonard Ausschau zu halten. Mit bloßem Auge war der Komet leider nicht zu sehen und so verfolgten wir gemeinsam den Lauf der Planeten Venus, Saturn und Jupiter. Der noch fast volle Mond stieg zum Abschluß im Osten aus dem Horizont hervor und erhellte mit seinem Licht den Rückweg über den Feldweg nach Altemühle.

Der Komet C/2021 A1 wurde am 3. Januar 2021 von Greg Leonard am Mt.-Lemmon-Observatorium der University of Arizona in den USA in einer Entfernung von fünf Astronomischen Einheiten entdeckt – genau ein Jahr vor seinem Perihel, also seiner nächsten Sonnenannäherung, am 3.1.2022. Bislang befindet sich der Komet auf einem sehr langgestreckten, elliptischen Orbit mit einer Umlaufdauer von rund 80.000 Jahren. Nach seinem Perihel wird er auf eine hyperbolische, d. h. offene Bahn einschwenken. Drei Wochen zuvor nähert er sich der Erde auf 0,233 Astronomische Einheiten oder 34,9 Millionen Kilometer an.

Komet Leonard am Morgenhimmel

Am Nikolausmorgen des 6. Dezember gegen 5:30 Uhr gab es endlich eine wolkenfreie Zone über dem Märkischen Kreis um nach dem Kometen Leonard Ausschau zu halten. Mit bloßem Auge konnte ich den Kometen zwar nicht ausmachen, aber mit einem 85 mm Objektiv und 31 Mehrfachbelichtungen konnte ich den Kometen mit seinem grünlichen Kern und Kometenschweif ablichten.

Die täglichen Positionsänderungen von C/2021 A1 Leonard sind auf den Himmelskarten der VdS eingetragen.

Bis zur geringsten Annäherung und Vorbeiflug des Kometen zwschen Erde und Venus am 12. Dezember ist der Komet in den Morgenstunden sichtbar. Danach zieht Leonard noch für einige Dezembertage in den Abendstunden tief am Südwest Horizont entlang bevor er wieder in den Weiten des Weltalls entschwindet.

Komet Neowise - der Überraschungskomet im Jahr 2020

Der letzte große "Überraschungskomet" war Neowise, der im Juli 2020 mit einer Helligkeit von 1,1 mag am Sommerhimmel mit bloßem Auge zu sehen war und somit der hellste Komet seit 23 Jahren.

Diese Aufnahme von Neowise entstand im Oberallgäu am frühen Morgen des 7. Juli 2020.

Zudem erscheinen am Nordhorizont Leuchtende Nachtwolken. Die NLC (noctilucent clouds) sind Ansammlungen von Eiskristallen in der Mesopause unserer Erdatmosphäre und in 81 bis 85 km Höhe als silbrig dünne Wolken zu sehen, die sich in Wellen bewegen.

Kometenparade - Collage Hyakutake, Hale-Bopp, Neowise

Im Frühjahr 1996 zog Hyakutake mit auffallend hellem bläulichen Kern über den Nachthimmel. Bereits im nächsten Jahr folgte Hale-Bopp, der Jahrhundertkomet, dessen Doppelschweif über 2 Monate den Nachthimmel dominierte. 23 Jahre später erschien Neowise im Sommer 2020 am Morgenhimmel.

Sirius,Orion und die Hyaden stehen bereits am morgendlichen Herbsthimmel

10. Oktober um 05:55 Uhr - Beginn der Astronomischen Dämmerung

Standort Neuemühle in Halver - Blickrichtung Süden

Nikon D5300 mit Tokina 11-16mm f/2.8, Singleshot 30' mit ISO 2000

Im Frühherbst diesen Jahres sind bereits die markanten Sterne der Wintersternbilder in voller Pracht zu sehen. Kalt genug war es jedenfalls schon am frühen Morgen des 10. Oktober als ich im Raureif der Wiesen meine Kamera mit einem Weitwinkelobjektiv auf die Sterne richtete. In einer gedachten Diagonalen von links unten nach rechts oben (von Ost nach West) reihen sich hier auf dem Bild die hellen Sterne von Sirius aus dem Strernbild Großer Hund, Rigel und Beteigeuze aus dem Sternbild Orion sowie Aldebaran und die Hyaden aus dem Sternbild Stier in einer langen Sternenkette auf. Sie erreichen jetzt zum Beginn der Astronmischen Dämmerung ihre größte Höhe über dem Südhorizont (obere Kulmination im Meridian). In dieser Position sind die Gestirne Anfang Oktober also nur etwas für Frühaufsteher, so wie hier um 5:55Uhr. Bis zum Jahresende wird diese Postion im Meridian immer früher in der Nacht sichtbar...

am 31 Oktober um 03:32 Uhr

am 30. November um 01:34 Uhr

am 31. Dezember um 23:28 Uhr

Mond trifft Venus

Am 9. Oktober 2021 kam es am frühen Abendhimmel zu einer engen Begegnung unserer 2 hellsten Himmelskörper, die einen sehr schönen Anblick mit bloßem Auge boten und mit einem Feldstecher / Fernglas noch sehr gut ins gemeinsame Sichtfeld passen.

Nur 3 Tage nach Neumond wurde bei Sonnenuntergang um 18:48 Uhr die noch sehr schmale Sichel des zunehmenden Mondes im Südwesten gut sichtbar und bot somit eine gute Orientierung zum Auffinden der Venus in der noch hellen bürgerlichen Abenddämmerung. Zum Beobachten blieb dann noch knapp

1,25 Stunden Zeit, bis zuerst Venus hinter dem Horizonts verschwand, gefolgt vom Mond, knapp 11 Minuten später,

Die genauen Beobachtungsdaten für Halver 51°10'49" N / 7°29'4" O

9. Oktober 2021

18:48 Uhr bei Sonnenuntergang

Venus - Azimut: 215°03'19", Höhe: +8°14'22", Hell -4,1 mag

Mond - Azimut: 217°13'29", Höhe: +9°46'06", Hell -8 mag, Phase: 3 Tage nach Neumond, 14,1% beleuchtet

20:10 Uhr Venusuntergang

20:21 Uhr Monduntergang

Mit der Planetariums Software Redshift habe ich die enge Konjunktion der beiden Himmelskörper im Voraus berechnet und anhand der Koordinaten die Ansicht von Mond und Venus zueinander in einer Fotomontage dargestellt. Die Berechnungen funktionieren natürlich auch mit der Freeware von Stellarium.

So ergab sich am Samstag den 9. Oktober um kurz vor 20:00 Uhr der vorraussichtliche Blick nach Südwesten.

Venus ist hier auf einer original Aufnahme am Abendhimmel des 5. Oktober zu sehen. Der im Bild hinzugefügte Mond ist eine Animation mit der von der Sonne beschienenen schmalen Mondsichel und der im Erdlicht blaßfahl scheinenden Mondseite.

Venus am Abendhimmel

Von September bis Oktober 2021 kann unser innerer Nachbarplanet mit Mühe in den Abendstunden kurz vor Sonnenuntergang für knapp 1 Stunde tief am Südwesthorizont gesichtet werden. Venus ist zwar mit einer Helligkeit von zurzeit -4mag der hellste Planet am Himmel, jedoch sind die Beobachtungsbedingungen zurzeit eine Herausforderung. So richtig hoch über den Horizont kommt Venus bis Ende Oktober nämlich nicht und somit trübt die Dichte der Atmosphäre am Horizont und das Dämmerlicht des Abends, von den zahlreichen Schlechtwetterfonten in diesem Jahr ganz zu schweigen.

Venus wandert täglich ein Stück weiter nach Osten und erreicht am 29. Oktober seine östlichste Elongation und kehrt seine Bewegung danach um und erreicht Mitte Dezember ihre größte Höhe von nur 15° über dem Sonnenuntergangshorizont. Ihre größte Helligkeit erreicht Venus am 4. Dezember mit -4,9mag.

Am 25. September hatte ich Glück und konnte Venus kurz vor ihrem Untergang ablichten

Beobachtungsdaten:

Halver, Märkischer Kreis - Koordinaten 51°10'49" N / 7°29'5" E

25.09.2021, 20:19 Uhr, 1° über Horizont, Azimut 239°58'14" (Südwesten)

Aufnahmedaten:

Kamera Nikon D5300

Objektiv Nikon AF-S Nikkor 85mm 1:1,8G

1 Aufnahme 1/2 sek., 85mm, f/2, ISO 640

1 Aufnahme 2 sek., 85mm, f/2, ISO 640

Bildbearbeitung:

Corel PaintShop Pro - Ebenenblending und Bearbeitung

Jupiter mit 4 Monden im Widerschein unseres Erdenmondes

In der Nacht vom 18./19. September zog der zunehmende Mond mit 9° Winkelabstand an Jupiter und seinen Monden vorbei. Auf dieser Aufnahme sind die 4 hellsten und gößten seiner bis heute entdeckten 79 Monde zu sehen. Die 4 Jupitermonde sah auch schon Galileo Galilei als er am 7. Januar 1610 durch sein neuartiges Fernrohr schaute und benannte sie nach den antiken Sagengestalten Io, Europa, Ganymed und Kallisto. Seine fundamentale Beobachtung - die Monde umkreisen den Jupiter - zerlegte das damals vorherschende kirchliche Weltbild - alles muss um die Erde, als Mittelpunkt der Schöpfung kreisen...

411 Jahre später ist eine solche Aufnahme der Monde keine Besonderheit mehr, insbesondere wenn wie hier das nahe Licht unseres (fast) Vollmonds eigentlich eine lohnenswerte Sternenfotografie überblendet. Aber es gibt auch heute noch immer wieder lohnende und spannende Sichtweisen aus verschiedenen Blickwinkeln und Motivgründen hinzugucken. Und so fand ich denn auch die Kombination ganz reizvoll, hier einmal nur die hellsten Sterne zusammen mit Jupiter und seinen umkreisenden Monden im Helligkeitsvergleich aufzunehmen. Jupiter stand zu dieser Zeit oberhalb des Sternbilds Steinbock dessen hellster Stern Deneb Algedi 4° östlich unterhalb des Jupiter zusehen ist.

Nun, zum Helligkeitsvergleich könen wir die Lichtstärke des Jupiter und von Deneb Algedi heranziehen: Jupiter ist zum Zeitpunkt der Aufnahme -2.6 mag hell, Deneb Algedi nur 2.88 mag (der Grenzwert für das bloße Auge liegt in unserer ländlichen Region bei ca. 4,5 mag). Doch wo liegen die Gemeinsamkeiten von Jupiter als größten Planeten unseres Sonnensystems und einem Stern der 39 Lichtjahre von uns entfernt ist...

Beide verändern ihre Helligkeit..!!

Jupiter - der das Licht der Sonne eigentlich ja nur reflektiert und je nach seiner Umlaufbahn somit abhängig von der Entfernung Sonne und Erde eine maximale scheinbare Helligkeit von -2,94mag hat.

Deneb Algedi - leuchtet als Stern wie die Sonne, aber er ist ein Bedeckungsveränderlicher und besteht eigentlich aus 2 Sternen. Der Hauptstern mit dem Eigennamen Delta Capricorni, ist ein weißer Riese mit 8,5 facher Leuchtkraft der Sonne und wird vermutlich von einem kleineren orangefarbebnen Zwergstern umkreist, der rund 40 mal leuchtschwächer als der Hauptstern ist. Die Lichtveränderung zwischen 2,81 und 3,05 mag schwankt mit einer Periode von 1,0228 Tagen, was eine schwindelerregende Geschwindigkeit einer Umkreisung des Sterns zur Folge haben dürfte.

Aufnahmedaten:

Kamera Nikon D5300

Objektiv Tamron 70-210mm, f/4

18 Aufnahmen je 4/5sek., 210mm, f/5, ISO 800-1250

Bildbearbeitung:

Stacking mit Sequator

Corel PaintShop Pro

Sternschnuppe trifft Andromedagalaxie

Der Glückstreffer des Monats August... Zum Höhepunkt des diesjährigen Perseiden-Meteorstrom waren die Wetterbedingungen allses andere als optimal. In der Nacht vom 13. auf 14. August zogen immer wieder hohe Wolkenfelder von West nach Ost über das erweiterte Blickfeld des Sternbilds Perseus. Aber eine helle Sternschnuppe hat es denn doch auf den Sensor meiner Kamera geschafft, noch dazu in bester (scheinbarer) Nachbarschaft zu unserer Nachbargalaxie der Andromada.

Aufnahmedaten

Kamera: Nikon D5300

Objektiv: Tokina AT-X 11-16mm 2.8 Pro DX

1 Aufnahme 20sek, 16mm, f/2.8, ISO 3200

Objektiv: Nikon AF-S Nikkor 85mm 1:1,8G

57 Aufnahmen je 4sek., 85mm, f/1.8, ISO 2000

Bildbearbeitung

Stacking mit Sequator

Corel PaintShop Pro - Ebenenblending

Ein Meteor stürzt in einem hellen Feuerball zur Erde

... ein Glückstreffer und eine eine sensationelle Aufnahme eines Boliden, wie ein sehr heller Meteor auch genannt wird. So einen Meteor, der in einem hellen Feuerball, grünlich schimmernd zur Erde stürzt, bekomme ich wahrscheinlich nie wieder zusehen, geschweige denn vor die Kameralinse...

...denn statistisch gesehenen bekommt man so einen Boliden nur einmal im Leben zu sehen.

Dieser Meteor führte jedoch sogar zu 345 gemeldete Sichtungen im Melderegister der AMS American Meteor Society (2 Meldungen mit Fotos aus Deutschland über AKM Arbeitskreis Meteore).

Eine Presseveröffentlichung erfolgte unter anderem durch die Vigie Ciel Fripon sinngemäß:.

"In der Abenddämmerung des 13. Dezember 2020 stürzte ein ca. 2,2 kg schwerer Asteroid in paralleler Flugbahn zu den in enger Konjunktion stehenden Planeten Jupiter und Saturn in unsere Erdatmosphäre und verglühte als sehr heller Meteor (-9 mag) mit einer Feuerkugel in ca. 38 km Höhe über Montargis in Frankreich."

Aufnahmedaten: 13.12.2020, 17:41 MEZ, Standort Halver in 580 km Entfernung zum Meteor.

Kamera & Optik: Nikon D5300, Nikkor 18-105, F/3.5 - 5.6

Brennweite 40mm, Gesamtbelichtung 12 sek. mit 2 Bildern je 6 sek., f 5.6, ISO 500

Bearbeitung: Bildkomposition mit „Corel PaintShop Pro“

Detailvergrößerung des Meteors

.png)

.png)